本ページにはプロモーションが含まれます。

今回はダンゴムシが寿命以外で死ぬ原因についてご紹介します。

私自身がダンゴムシを飼育し始めた頃、どうして死ぬのかと悩んで検索しても答えになる記事が出てこず困った経験があるため「過去の私が読みたかった!」そんな記事を書いてみました。

あくまでも個人の意見であり、正確さを保証するものでは無いことをご了承ください。

ダンゴムシの死因一覧(あいうえお順)

餌が良くない

私自身が不健康な生活をしていた頃は家に野菜というものが無かったため、お弁当の中の野菜の味付けされてない部分を洗って与えたりしました。

虫にとっては良くない色々な添加物が含まれていたはずです。

今思うと可哀想なことしてました・・・。

でも不思議と、そういった質の良くない餌を与えてもほとんど食べないのでダンゴムシはとても賢いんだなと思います。

現在は自身の食生活も改め、ちゃんと新鮮な野菜を与えていますしダンゴムシもモリモリ食べてくれます。

ダンゴムシに与えない方が良い物・嫌う物をここに箇条書きしておきます。

・調味料・添加物の含まれる物

・ネギ類(玉ねぎ、ニンニク)

・アボカド

・ハーブのような匂いの強い葉全般

・カフェインが含まれる物(お茶っ葉・コーヒー)

・酢

・アルコールを含む物(酒粕など)

・食中毒を起こす危険のある物(傷んだ茹で卵など)

・乳製品

・糖質の高い物(白米・パン・昆虫ゼリーなど)

・脂質の高い物(ナッツ・ゴマ・牛肉など)

・ヨーグルトのようなベチャベチャした物(擬気管に付着する危険有り)

以下の記事ではダンゴムシにオススメの餌についてご紹介しています。

dangomushijouhou.hatenablog.com

dangomushijouhou.hatenablog.com

また、微生物に食べ物の消化を助けられているため自然の土や枯葉を食べさせ微生物を取り入れさせることも大切かと思います。

↓ダンゴムシの本来の食性についてご紹介しています。

dangomushijouhou.hatenablog.com

また、食べ残しがもったいなくてまだ食べられるだろうと昨日の餌をそのまま置いておいてもあまり食べません。

毎日新鮮な物と取り替えましょう。

置き場所が良くない

直射日光が当たる場所や窓際に飼育ケースを置くと紫外線と眩しさがストレスとなります。温度変化も激しくなるため良くありません。

キッチンの近くなど熱や匂いの影響を受ける場所もストレスとなるため避けた方が良いです。

また、振動に敏感なためグラグラ揺れない場所が良いです。

温度(高すぎ・低すぎ・温度変化)

冬の低温よりも夏の高温の方が危険です。

オカダンゴムシは元々少し涼しめの地域(地中海沿岸)出身なので暑さには特に気をつけてあげましょう。

低温にはけっこう耐えてくれますが、冬に低音に晒してしまうとその後季節の変わり目の温度変化に対応できないのか春に死ぬ個体もいます。

一年を通して温度変化を少なくするためエアコンは常時稼働させることをお勧めします。

温度設定は冬は23℃以上、夏は27℃以下が良いと思います。(お住まいの地域やエアコンにより違います。)

カルシウム不足による脱皮不全

脱皮不全対策にはカルシウム摂取が基本ですが、その他グルコサミンとタンパク質摂取も大切だと思います。

【関連記事】

dangomushijouhou.hatenablog.com

擬気管が塞がれたことによる呼吸不全

擬気管とは「白体」とも呼ばれるダンゴムシの呼吸器官で下腹部の両側に付いています。肉眼でも簡単に確認できます。

これが塞がれると呼吸ができなくなり死亡します。

多分ダンゴムシは擬気管の汚れを自分で取り除くことができないです。

ダンゴムシはよく自分の手脚を舐めたり触角を撫でたりして綺麗好きですが、擬気管は口が届かなさそうに見えます。

擬気管が塞がれる例

・ゼオライトのような吸水作用のある粉末やその他の微細な粉が付着し塞がれる

・ヨーグルトのようなベチャベチャした物やカタツムリの粘液などが付着し塞がれる

・ダニが大量に貼り付いて塞がれる

・脱皮不全によって殻で塞がれる

また、擬気管は蒸れや乾燥にも弱く、湿度や通気性の環境が適切でないと上手く機能しなくなります。

近親交配の影響(色彩変異種の場合)

色彩変異種の場合は長い間飼育ケース内で近親交配を繰り返していると思われます。

そのため、もしかしたら生まれた子に健康上の影響が出てくるのではないかと思っています。

長生きする個体を生み出したいなら色彩変異種同士で品種の交雑をさせたり、そもそも野生のダンゴムシを飼うのも一つの手かもしれません。

【関連記事】

dangomushijouhou.hatenablog.com

触りすぎ

ダンゴムシが丸くなる時は命の危険を感じている時です。

可愛くてもいたずらに丸くするのはやめてあげてください。

飼育環境が不潔(ダニ・悪臭)

大きなダニがたくさん居たり、飼育ケースを開けた時にムワッと悪臭がするような環境だとチラホラと死ぬ個体が出てきます。

飼育環境を作る際には、わざと竹炭のようなダニが湧きづらい素材を置いたり樹皮を立てかけて置いたりしておくと良いです。

竹炭の上や樹皮のてっぺんに何匹ものダンゴムシが避難するように集まっていたら、環境が悪くなってきた証拠=飼育環境をリセットするタイミングだと思います。

【関連記事】

安全に悪臭を防ぎ飼育環境を長持ちさせる方法をご紹介しています。

dangomushijouhou.hatenablog.com

飼育環境リセットのストレス

環境環境をリセットすると1匹くらいは突然死を起こす個体が居ます。

土が変わったことによる精神的なストレスではないかと思っています。

ダンゴムシは嗅覚に頼って生きています。

ダンゴムシの糞には集合フェロモンが含まれており、ダンゴムシは糞の臭いのする場所に集まる傾向があります。

せっかく飼育環境をセットするなら全部清潔な物に一新したいと思ってしまいますが、糞や慣れ親しんだ隠れ家など、古い環境の名残を新しい環境にも少しは取り入れてあげた方が良いのではないかと思っています。

また、飼育環境が変わると1匹くらいは脱皮不全を起こす個体がいます。

・環境が変わったことによるストレスで餌を十分に食べない→栄養失調→脱皮不全

・ストレスで水分を十分に摂取しない→脱皮不全

・ストレスにより脱皮に適した湿った場所を選べない→脱皮不全

などが原因と考えられます。

古い環境にあった糞を新しい環境の餌場や水苔の近くに置いておくなど、必要な場所にダンゴムシが安心して行ける状況を作ると良いかもしれません。

多頭飼育

ケース内のダンゴムシの数が多すぎると単純に飼育環境が悪化するのが早いです。

また、生殖可能なメスは狭い飼育ケース内で大量のオスに絶えず追いかけ回されることになります。

気の毒になるくらい追いかけられて疲労困憊の様子だったメスが数日後には死んでしまったのを見たことがありますし、もう死んでいるメスに抱きついているオスも見たことがあります。

また、触角の欠損しているメス*1をたまに見かけますが、恐らくオスに食いちぎられたと思われます。

触角は再生しますし欠損は直接の死因にはなりません。

が、そんなメスはしばらく生きていても結局ストレスが多いのか死んでしまう場合が多いです。

ダンゴムシは気性の穏やかな虫に見えますが、オスのメスへの執念はすごいです。

①飼育環境を作ってダンゴムシを入れる

②ケース内のダンゴムシが交尾する

③交尾後約2ヶ月で子どもが生まれる

④子どもは早ければ生後2〜3ヶ月で生殖可能になる

⑤生殖可能なダンゴムシが大量に増えオスがメスを追いかけ回す

飼育環境を作ってから大量のオスにメスが追いかけ回されるカオスな状況になるまでの①〜⑤の流れに大体4〜5ヶ月かかります。

①で最初にケース内に入れたメスが既にお腹に子どもを持っていれば⑤に至るのはもっと早いでしょう。

最初に入れたダンゴムシの数にも寄りますから一概には言えませんが、ダンゴムシの繁殖スピードから考えて3ヶ月〜5ヶ月の内に選別と飼育環境のリセットが必要だと思います。

匂いがストレス(ヒノキなど)

もし飼育ケース内の臭い対策にヒノキチップやスギ、お茶っ葉などを使っているなら、それがストレスになっています。

【関連記事】

dangomushijouhou.hatenablog.com

光(光に当てすぎ・当てなさすぎ)

ダンゴムシは光の中でも特に紫外線を嫌うので直射日光に当てないようにしましょう。

光が嫌いならずっと真っ暗にしておけば良いのか?というとそうでは無く、恐らくダンゴムシにも体内時計的なものがあるため日中はある程度明るくして夜は暗くすると良いです。

ネットで調べたところ「ダンゴムシをずっと暗闇のままで飼育すると2週間目から突然死し出す」という自由研究の結果を見つけました。

室内の光で体内時計を整えてもらいます。

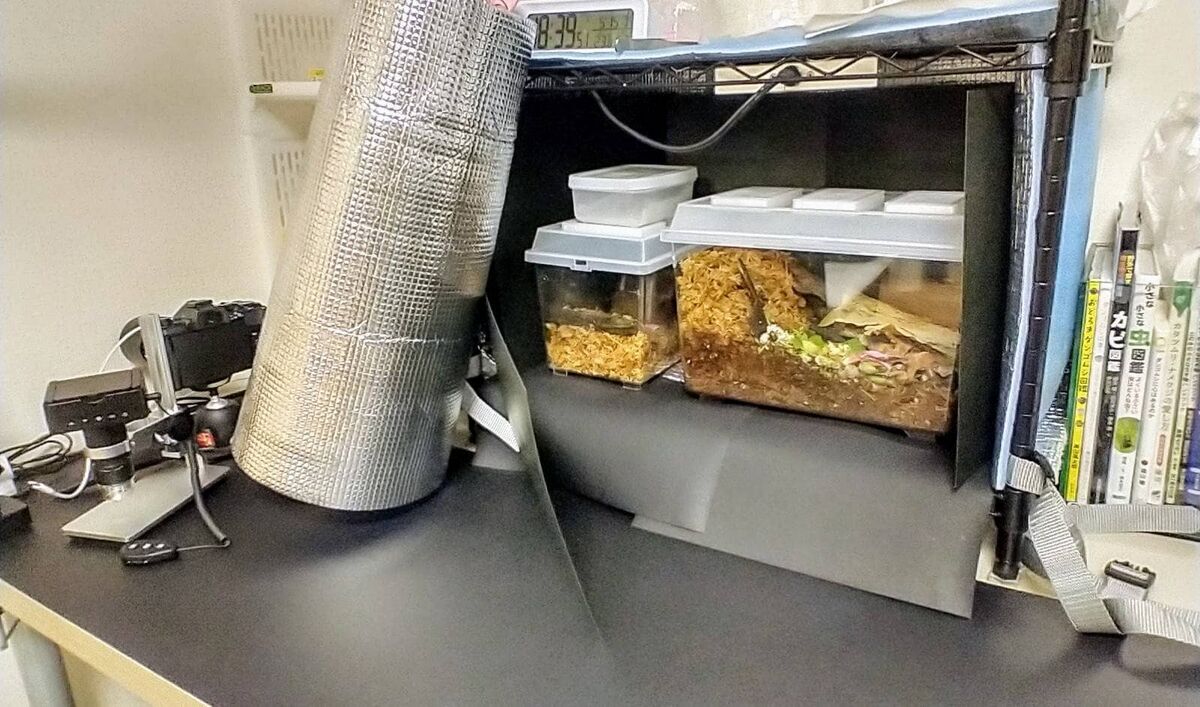

蛍光灯の煌々とした光は眩しすぎるので囲いをして若干暗くしておくと落ち着くと思います。

日没後は、前面も2/3くらい覆って夜を演出します。(通気性確保のため、全部は覆わない方が良いです。)

直射日光に当たらないため、ビタミンDを摂取させることをオススメします。

食品なら舞茸が良いですし、ペット用のマルチビタミンサプリも良いと思います。

私はこれを健康補助として与えています。↓

水苔の湿度が足りず脱皮不全

ダンゴムシは湿り気のある場所(水苔の中や土の深い場所)で脱皮をしますが、新しい飼育環境では水苔や土の湿り気が足りず脱皮が失敗する可能性があります。

水苔は設置する前に十分に水分を吸わせてから絞って使うようにお気をつけください。

水苔はスポンジと同じ働きをするため、十分に水分を吸わせなければ保湿作用よりも逆に吸湿作用を発揮してしまいます。

また、水苔はシットリよりもベチャベチャくらいにした方が脱皮には適しているように思います。

私は毎日水苔にたっぷり霧吹きをかけています。

↓水苔の中で脱皮したダンゴムシ。

蒸れによる呼吸不全

ダンゴムシの擬気管(呼吸器官)は乾燥にも弱いですが蒸れにもとても弱いそうです。

飼育ケース内が蒸れると、立てかけた樹皮のてっぺんなど上の方の蒸れにくい場所に出てくるような気がします。

かなり結露しているし蒸れています・・・。

↓蒸れを生じさせにくい保温器具についてはこちら。

dangomushijouhou.hatenablog.com

↓通気性の良い飼育ケースについてはこちら。

dangomushijouhou.hatenablog.com

ダンゴムシの死因一覧は以上です。

いかがでしたでしょうか。

ダンゴムシ飼育者様のご参考になれば幸いです。

【動画撮影機材】

・TG-6

【参考記事】

あすなろ学習室『4 ダンゴムシの生活IV』

https://gakusyu.shizuoka-c.ed.jp/science/sonota/ronnbunshu/111040.pdf

島根県出雲市立四絡小学校 5年 片岡柾人『だんごむしとわらじむしの甲らが白く、土が黒くなってきたのはなぜだろう?』

https://www.tsukuba.ac.jp/community/students-kagakunome/shyo-list/pdf/2013/schc7.pdf